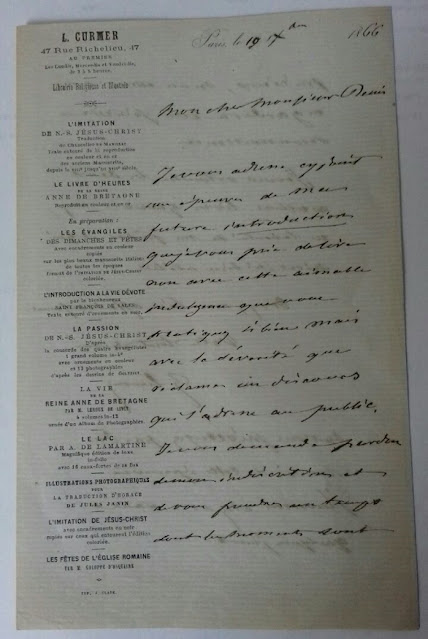

Paris, le 19 IXbre (= novembre) 1866

Mon cher Monsieur Denis

Je vous adresse cy joint

une épreuve de ma

future introduction

que je vous prie de lire

non avec cette aimable

indulgence que vous

pratiquez si bien mais

avec la séverité que

réclame un discours

qui s’adresse au public.

Je vous demande pardon

de mon indiscretion et

de vous prendre un temps

dont les moments sont

…/…

précieux, mon cœur vous

en gardera une sincère

reconnaissance.

Je vous retourne les deux

excellens livres que vous avez

eu la bonté de me prêter et qui

m’ont été bien utiles

Croyez moi bien affectueusement

Votre tout devoué

L. Curmer

Ne vous préoccupez pas du

renvoi de cette épreuve

j’enverrai chez vous dans

quelques jours

Une lettre à Monsieur Denis

Quand Léon Curmer ressuscite Jean Fouquet

Les plus anciens lecteurs de

ce blog se rappellent peut-être les cinq articles que Bertrand a bien voulu

faire paraître, de novembre 2011 à mars 2015, sur l’éditeur Léon Curmer (1801-1870) :

·

http://le-bibliomane.blogspot.fr/2011/11/leon-curmer-1801-1870-editeur-celebre.html

Le Bibliomane. Novembre 2011. Léon Curmer, éditeur célèbre, homme méconnu ;

·

http://le-bibliomane.blogspot.fr/2012/07/souvenir-de-leon-curmer-1801-1870.html

Le Bibliomane. Juillet 2012. Souvenir de Léon Curmer ;

·

http://le-bibliomane.blogspot.fr/2013/01/les-dessous-dun-billet-autographe-de.html

Le Bibliomane. Janvier 2013. Les dessous d'un billet autographe de Léon

Curmer ;

·

http://le-bibliomane.blogspot.fr/2013/10/une-lettre-inedite-de-leon-curmer.html

Le Bibliomane. Octobre 2013. Une lettre inédite de Léon Curmer ;

·

http://le-bibliomane.blogspot.fr/2015/03/le-reve-du-jaguar-un-achat-hasardeux.html

Le Bibliomane. Mars 2015. Le rêve du jaguar.

Une récente trouvaille

m’incite à enrichir cette chronique. Si vous le voulez bien, faisons dans le

temps un grand bond non pas en avant – cela s’est déjà si mal terminé !… – mais, plus prudemment, un siècle et demi en

arrière. Sans partir pour la Chine maoïste, nous resterons en France, plus

précisément dans le Paris impérial de Napoléon III.

L’automne 1866 dépouille les

frondaisons. Saison des feuilles mortes pour le poète mais espoir quasi

printanier d’un prochain livre pour Léon Curmer. En effet, l’éditeur s’apprête

à faire imprimer une monumentale Œuvre de

Jehan Foucquet. En matière d’art, les Français d’alors ne connaissent guère

qu’un académisme ankylosé dans l’idolâtrie séculaire de l’Antiquité

gréco-romaine. Léon Curmer va leur faire découvrir la fraîcheur pleine de verve

d’un peintre assis à son chevalet quatre siècles plus tôt, quand s’achève le

Moyen Âge.

Un peintre exceptionnel

De Jean Fouquet, nous savons

assez peu de choses. Il naît vraisemblablement à Tours, vers 1420. Sa venue au monde coïncide donc à peu près avec la

signature du traité de Troyes.

Manigancé non par la volage Isabeau de Bavière[1], comme

on nous l’a appris en classe, mais par le rancunier Philippe le Bon[2], duc de

Bourgogne et, à l’occasion, prince de l’Intrigue, cet accord diplomatique a été

stigmatisé par les historiens d’autrefois comme honteux. De fait, il

dépossède le soi-disant dauphin –

futur Charles VII[3]

– de son droit dynastique à la couronne de France au profit des ambitions

anglaises. C’est l’une des périodes les plus sombres de notre Histoire, aussi

noire que cette peste qui ravage l’Europe. Le royaume capétien frôle un gouffre

politique béant où seule la vaillante Jeanne d’Arc, au triste prix qu’on sait,

l’empêchera de s’engloutir.

Jean Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.

Saint

Jean à Pathmos. Utilisation du nombre d’or.

Chantilly.

Musée Condé.

Dans ce contexte instable,

troublé, violent même, Fouquet reçoit sa formation de peintre entre 1440 et

1450, au sein d’un atelier tourangeau ou angevin du Gothique international[4]. Pendant un voyage en Italie, il portraiture le pape Eugène IV[5]. Les contemporains louent

la stupéfiante ressemblance du tableau. Cet original aujourd’hui perdu survit

sous forme de deux faibles copies, qui ne permettent pas d’en apprécier

l’exceptionnelle qualité. Probablement Jean Fouquet rencontre-t-il, à Rome et à

Florence, des artistes en vue dont le grand Fra Angelico. De ce séjour au-delà

des Alpes, il rapporte en France la science alors nouvelle de la perspective,

qu’il est le premier de nos peintres à maîtriser. Il en adoucit toutefois la

rigueur mathématique par souci esthétique ; ainsi pratique-t-il une

perspective curviligne qui vaut signature. Par ailleurs, il utilise

systématiquement le nombre d’or.

Hérité des Grecs anciens, ce rapport géométrique observable dans la nature

renfermerait des proportions idéales, d’essence divine.

Jean

Fouquet. Pietà de Nouans.

Nouans

les-Fontaines (Indre-et-Loire). Église Saint-Martin.

Chef d’un atelier prospère

travaillant pour le pouvoir royal, la haute aristocratie et la bourgeoisie

fortunée, Jean Fouquet enlumine de remarquables manuscrits, parmi lesquels le

célèbre Livre d’heures d’Étienne

Chevalier (1452-1460), hélas aujourd’hui démembré[6], et les Grandes chroniques de France

(1455-1460). Il exécute aussi des panneaux peints : le Portrait de Charles VII

(1450-1455) ; le Diptyque de Melun

(1452-1458), tableau votif lui aussi dispersé, où la favorite royale Agnès

Sorel[7] aurait prêté ses traits à

la Vierge Marie ; la Pietà de Nouans

(1450-1460), fragment d’un retable monumental... Fouquet meurt entre 1478 et 1481,

peut-être à Tours. Il est l’exact contemporain de Louis XI[8].

Jean

Fouquet. Portrait de Charles VII.

Paris.

Musée du Louvre.

La critique retient de son art

le réalisme soucieux de vraisemblance propre aux maîtres flamands, tempéré d’un

désir typiquement français de clarté mêlée d’élégante retenue, enrichi par la

science italienne de la géométrie. Jean Fouquet assure la transition du

Gothique finissant à la première Renaissance. La pénétration psychologique de ses portraits se lit à livre

ouvert. Examinez, comme il a dû le faire mine de plomb en main, le visage terne

du roi Charles VII. Voyez ces traits tirés, tombants et las ; ce regard

qu’embrume une songerie perdue dans le vide ; ces petits yeux cernés, sans

éclat ni bonté ; ce long nez rougeaud et sensuel, dépourvu de grâce ; ces

lèvres épaisses, charnues mais serrées, à la moue renfrognée : ne

percevez-vous pas, comme moi, l’haleine fétide d’un hépatique chronique ?

Jean Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.

L’illumination des fidèles par le Saint-Esprit.

Chantilly. Musée Condé.

Particulièrement attentif aux

textes liturgiques qu’il doit illustrer, Fouquet sait en extraire des

éléments-clefs que ses prédécesseurs ont négligés. Ainsi, dans le Livre d’heures d’Étienne Chevalier, une

lanterne flotte sur la Colombe sacrée pour traduire l’Illumination des fidèles par le Saint-Esprit. Sa virtuosité

éblouit, comme en fait foi une paradoxale aptitude à rendre l’ombre par de

fines hachures d’or. Délicat, riche et frais, le chromatisme de ses miniatures

enchante l’œil : rien de plus exquis que cette harmonie de roses, verts,

bleus et blancs… Son goût pour la narration invente des mises en scène à la

fois naturelles et savantes, qui tour à tour abritent la tendre intimité d’une Vierge à l’Enfant ou animent une foule

compacte et gesticulante échappée des mystères

médiévaux. Il se dégage de ces compositions magistrales une singulière

grandeur, une harmonie déjà classique que n’eût pas reniée Louis XIV, une

poésie à la sensibilité préromantique.

Un éditeur scrupuleux et courtois

Léon Curmer a rédigé

l’introduction de cette monographie consacrée à Jehan Foucquet, dont il pare le prénom d’un H et le patronyme d’un C

selon l’usage médiéval[9]. Mettant en avant le

respect dû à ses lecteurs, il envoie une épreuve de son texte à un certain Monsieur Denis[10].

S’agit-il d’un correcteur d’imprimerie ? D’un libraire qui, au besoin, lui

prête obligeamment quelque ouvrage? D’une relation suffisamment ancienne pour

qu’il se permettre de l’appeler, avec confiance mais non sans une certaine

familiarité, Mon cher Monsieur Denis ?

Ce correspondant connaît déjà le projet éditorial puisque l’éditeur ne juge pas

nécessaire de nommer son futur ouvrage. Il lui enjoint de relire sans indulgence. Au passage, on remarque

sa courtoise modestie : il n’hésite pas à s’effacer devant un homme dont il

sollicite le concours.

Nous ne

mettons pas en doute le soin scrupuleux dont s’acquitta de sa tâche ce brave Monsieur

Denis. Blanchisseur occasionnel des papiers de Léon Curmer, fut-il aussi l’arrière-grand-père

d’une regrettée vedette des machines

à laver[11], dont

le rustique C’est ben vrai, ça ! enchanta

les téléspectateurs des années 1970 ? Une chose est sûre : le zèle du Père Denis a laissé échapper, au

vingt-troisième paragraphe, un pléonastique ordre

chronologique des temps – ce savon

temporel lui aura glissé des mains... Il n’a pas non plus empêché qu’à

l’antépénultième paragraphe, une faute entache des chefs-d’œuvres dont le dernier terme est invariable, aujourd’hui

comme il devait déjà l’être pour l’impératrice Eugénie, férue des dictées que

Mérimée truffait de chausse-trapes et autres délices orthographiques.

Quant à l’éditeur, on observe à

quel point il sait laisser parler ses sentiments, et combien cette sincérité résonne

avec naturel : mon cœur ; bien affectueusement. Léon Curmer, homme

de cœur…

Heureux possesseur de l’Œuvre de Jehan Foucquet, j’en transcris

pour vous l’introduction. Ceux qui la liront in extenso ont d’avance droit à une reconnaissance égale au temps (chronologique, cela va sans dire) passé

en dactylographie. Ceux qui la parcourront en diagonale ou, pire,

l’esquiveront, s’en expliqueront avec l’auteur dans l’éternité (chronologique des temps, naturellement).

INTRODUCTION

À toutes les

époques de l’histoire de l’art, chez tous les peuples qui, parvenus à divers

degrés de civilisation, se sont appliqués à exprimer et à manifester au dehors

leur pensée, c’est toujours sous l’inspiration religieuse que l’art s’est formé

et qu’il a produit ses premières œuvres. Or, entre toutes les manifestations, ingénieuses

ou savantes, qui reflètent et ennoblissent à la fois l’esprit humain,

l’architecture, par la majesté de la conception et la magnificence de

l’exécution extérieure, tient assurément le rang le plus ancien et le plus

imposant.

Les monuments de

la plus haute antiquité, tels qu’il nous est permis de nous les représenter à

distance, et ceux que la religion chrétienne a élevés plus tard, – les églises gothiques particulièrement, – ramènent, avec

une sorte d’autorité éloquente, par leur caractère grandiose et sévère, l’âme à

la foi et l’homme à Dieu.

Montaigne, dans

la verdeur de son naïf langage, a pu dire avec vérité : « Il n’est d’âme revêche qui ne se sente

touchée de quelque révérence à considérer la vastité sombre de nos églises, la

diversité d’ornements, et ouyr le son dévotieux de nos orgues et l’harmonie si

posée et religieuse de nos voix. »

Il est donc

facile de reconnaître le rang que l’architecture, la peinture et la sculpture

occupent dans l’histoire de l’art.

Si rien n’égale

l’impression de recueillement qu’éprouve l’homme en entrant dans une de ces

majestueuses basiliques élevées par la piété de fidèles à la gloire de

Dieu ; si la pensée humaine atteint ses dernières limites en contemplant

les ruines de la Cène, ce merveilleux

chef-d’œuvre dans lequel LÉONARD DE VINCI a résumé le Christianisme tout

entier, l’âme n’est-elle pas pénétrée d’un aussi profond sentiment de respect

en contemplant ce sanctuaire du Vatican où RAPHAEL dans la Transfiguration, le CARACHE dans l’Assomption de la Vierge, le DOMINIQUIN dans la Communion de saint Jérôme, ont réalisé tout ce qu’il est donné à la

peinture d’exprimer d’idéal ? La sculpture n’exerce pas un moindre empire

sur l’intelligence de l’homme, quand elle la force, malgré elle, à s’incliner

devant le Moïse de MICHEL-ANGE, ce

marbre sublime où le génie a incarné l’art dans toute sa grandeur et sa

majesté.

Comment ces

étonnantes conceptions, se complétant l’une par l’autre dans un engendrement

d’idées immédiat, sont-elles arrivées à un tel degré de perfection ?

D’où cette

perfection a-t-elle tiré son origine ? et pourquoi les émanations du génie

humain se sont-elles produites dans un pays plutôt que dans un autre ?

C’est ce que

l’histoire et la tradition nous enseignent.

Les Égyptiens

paraissent avoir consacré à leurs dieux de gigantesques monuments qui, dans

leurs pyramides et leurs temples, nous ont légué le témoignage de la vénération

religieuse en confirmant cet axiome : « La lumière nous vient de l’Orient. »

Les civilisations

de la Perse et de l’Inde ont engendré des systèmes artistiques qui étonnent, et

qui, sortis du sol, se sont successivement répandus chez les peuples de

l’extrême Orient.

D’autre part,

des migrations ont porté en Étrurie et en Grèce les connaissances qui s’étaient

développées dans le centre de l’Asie.

Nous savons

comment l’Empire Romain, après avoir conquis le monde, était devenu un centre

d’où rayonnait la lumière de l’intelligence et du savoir.

Le nouvel empire

d’Orient, par les soins de Constantin et de Justinien, a résumé et créé cet art

nommé byzantin, qui se perpétua dans

les cloîtres et se propagea dans les Gaules.

Jusqu’au XIVe

siècle, d’immenses travaux avaient été organisés au sein de nos villes et de

nos monastères ; il nous en reste comme principal témoignage ces

manuscrits précieux à tous les titres, qu’on peut consulter, grâce à la

libéralité des idées modernes, qui captivent notre admiration à un si haut

degré, et vers lesquels une étude sérieuse s’est portée enfin.

Au XVe

siècle, notre art national se développait dans toute sa magnificence. Ce fut au

centre de la France, dans la contrée la plus favorisée par l’aménité du climat,

que se forma une école définie sous l’enseignement d’un homme éminent par la

science, par le talent et par le génie.

Nos architectes

avaient élevé les temples splendides, nos peintres en avaient décoré les

murailles, nos sculpteurs avaient consacré le martyre des saints et les vertus

guerrières des héros qui avaient étendu le sentiment religieux par le

dévouement ; notre art était complet et allait se produire dans sa plus

haute expression.

FOUCQUET fut le

chef d’une école qui résuma toutes les écoles de notre pays en profitant de six

siècles d’études, et qui étendit au loin son influence et son empire.

Jean

Fouquet. Diptyque de Melun. Autoportrait.

Paris.

Musée du Louvre.

L’action morale

qu’elle exerça rayonnant sur toute la France et une partie de l’Europe, elle

produisit de vastes résultats, mais seulement actuels, et qui n’eurent sur

l’avenir qu’une influence limitée. Si cette manifestation resta improductive,

c’est qu’à son départ elle fut paralysée par l’insuffisance même de ses moyens

d’action ; la peinture à l’huile

était alors un procédé encore peu connu et peu pratiqué ; le peintre, si

élevées que fussent ses conceptions, n’avait pour les exprimer que la gouache sur vélin, et ses travaux,

concentrés nécessairement entre quelques mains d’élite, se trouvaient renfermés

dans des livres d’heures, rares manuscrits qui, après tout, restèrent oubliés

dans le sanctuaire de grandes familles ou négligés sur les rayons des

bibliothèques.

Une autre cause

de l’obscurité dans laquelle Foucquet est tombé doit être attribuée cependant à

ce fait si important et si déplorable pour l’école française, du triomphe de la

Renaissance italienne sur la Renaissance française.

L’Italie,

couverte de monuments antiques, mise en communication directe avec la Grèce,

était placée merveilleusement pour la culture des arts ; les deux

Bizzamano[12]

et Barnaba[13]

étaient venus de Constantinople et avaient fondé cette école de Sienne qui

produisit Guido de Sienne et engendra les écoles florentine et vénitienne.

Cimabué est leur fils. L’art, par cette transmission, se trouvait restauré sur

le sol de l’Étrurie et de l’Ombrie ; mais il faut avouer que, si les

travaux de Cimabué furent glorieux pour la peinture en Italie, nous aussi

Français nous avons notre art national : « En France, ainsi que l’atteste Félibien[14], l’art du dessin, introduit pas des

migrations qui se perdent dans la nuit des temps, s’y maintint même dans les

siècles barbares et y avait fait autant de progrès que dans toute l’Italie. »

Nous préparions une Renaissance qui devait nous être propre ; nous avions

créé l’architecture gothique ; un genre particulier de sculpture nous

appartenait ; nos moines, nos enlumineurs laïcs, avaient exécuté de

splendides manuscrits ; leurs travaux avaient produit l’Évangéliaire de Charlemagne, celui de l’ancien monastère et prieuré de

Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Médard

de Soissons, la Bible de saint Martin

de Tours, offerte à Charles le Chauve, qui datent des VIIIe et IXe

siècles, et tant d’autres.

Jean

Fouquet. Diptyque de Melun. La Vierge à l’Enfant.

Anvers.

Musée royal des Beaux Arts.

Vers 1450, nos

conceptions antérieures se résument dans cette école de Tours dont Foucquet fut

le chef ; il est le plus grand peintre de notre moyen-âge expirant ;

il reste isolé, mais ferme sur son seuil : il devait être pour notre

future Renaissance ce que Fra Angelico

et le Pérugin ont été pour la

Renaissance italienne. Cette supériorité nous est attestée par la puissance de

ses productions, qui avaient pour rivales les écoles flamande et hollandaise,

écloses sous la protection des ducs de Bourgogne.

Si cette

succession de progrès de l’art est logique et rationnelle, si Foucquet se

montre le digne héritier de tant de maîtres glorieux, il n’y a nulle témérité à

répéter ce qu’Artaud[15] disait

à propos d’une situation analogue en la personne de Raphaël : « Il n’est à coup sûr pas tombé tout

à coup du ciel pour illustrer le siècle de Jules II et de Léon X ; son

talent est l’addition de tous les talents qui avaient existé

précédemment. »

Jean

Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.

La

Trinité.

Chantilly.

Musée Condé.

FOUCQUET, dans

l’ordre chronologique des temps (sic),

nous semble le précurseur d’un Raphaël français… Raphaël qui n’est point venu…

laissant notre Renaissance nationale sans couronnement.

Dès l’âge de

vingt-sept ans, Jehan Foucquet occupait en France le premier rang ; nourri

des études sérieuses qu’il avait faites sur les trésors que lui laissaient les

diverses écoles françaises, une heureuse circonstance lui permit de les

compléter par des études analogues sur les écoles italiennes. La faveur du pape

Eugène IV, qui voulait avoir son portrait de la main du peintre français,

l’appelait à Rome. Foucquet revint en France mûri par ces enseignements, et il

dota l’école de Tours du fruit de ses travaux. L’influence de ce séjour en

Italie reparaît dans chacune des œuvres qu’il exécuta en France jusqu’à sa

mort.

Nous réunissons

avec une piété respectueuse ces œuvres oubliées pendant un temps, mais que la

Renaissance italienne n’a point éclipsées.

Foucquet fut le

dernier et le plus méritant de nos peintres nationaux ; il est aussi grand

que la plupart des peintres italiens ses contemporains. Pendant que les écoles

de Cologne et de Bruges, toutes florissantes, se glorifiaient du nom de VAN

EYCK, nos écoles de France, Douai, Dijon et Tours, se résumaient elles-mêmes dans

le nom de FOUCQUET, pour former un centre digne de se présenter sous le nom de

Renaissance française.

Nous ferons

remarquer, pour l’honneur de Foucquet, qu’antérieurement à PÉRUGIN et à

RAPHAEL, il avait traité d’une manière magistrale le sujet du Mariage de la Vierge, et que les

chef-d’œuvres (sic) de ces divins

maîtres ont laissé dans tout son éclat la gloire de l’illustre chef de l’école

de Tours.

Jean

Fouquet. Grandes chroniques de France.

Le

supplice des Amauriciens en 1210.

Paris.

Bibliothèque nationale de France.

De nos jours,

des esprits éclairés, impatients de cette obscurité dont le voile s’est

appesanti sur les œuvres de Jehan Foucquet, ont cherché à le venger d’un oubli

si immérité. Nous avons recueilli ces essais et constaté les tentatives de ces

infatigables chercheurs, les maîtres de la science, de l’érudition et du bien

dire. Nous avons pu réunir toutes ces voix amies et répéter, grâce à leur

bienveillance, leurs justes appréciations de la vie et des œuvres de Foucquet.

Nous les reproduisons pour la seconde fois en les complétant et en leur donnant

une forme plus régulière ; nous nous sommes efforcé toutefois de conserver

la personnalité des critiques ; leurs opinions, disséminées dans des

écrits exposés à disparaître, reprendront, ainsi réunies dans le faisceau que

nous formons en l’honneur de Foucquet, toute la sève et la virilité qu’elles

avaient à leur origine.

Jean

Fouquet. Grandes chroniques de France.

L’hommage

d’Édouard Ier d’Angleterre à Philippe le Bel en 1286.

Paris.

Bibliothèque nationale de France.

Quelques

critiques, amateurs de grandes toiles, ont reproché à Foucquet, en lui donnant

avec dédain la dénomination de miniaturiste,

de n’avoir fait que des sujets de petite dimension. En repoussant ce mode

d’appréciation à la toise, nous

renvoyons ces critiques à l’examen sérieux des peintures de Foucquet, si larges

par la composition et par une disposition des personnages aussi ingénieuse que

magistralement ordonnée.

L.

CURMER.

Des vues artistiques singulières

Avouons-le tout net : ce texte

nous semble longuet ! On comprend les scrupules qui poussèrent son auteur à

le faire relire. Léon Curmer tarde à entrer dans le vif du sujet. Avant

d’aborder Jean Fouquet presque à mi-texte, il juge utile de dresser, depuis

l’Égypte antique, un panorama de la production artistique humaine dont il relie

l’essence à un besoin d’élévation morale, voire d’inspiration divine. Ces vues,

qui méconnaissent l’existence d’un art profane, n’engagent que leur auteur. S’ils

l’étonnent, les systèmes artistiques dont il gratifie la Perse et l’Inde nous font

sourire. Il omet tout bonnement l’apport capital de la civilisation chinoise. La

critique artistique actuelle repose sur une méthode différente : laïque, objective,

scientifique même, elle procède par regroupements et comparaisons.

Si chère à son époque, la

langue fleurie que pratique Léon Curmer a vieilli et n’est plus la nôtre. Cette

propension à enchaîner des propositions relatives allonge les phrases comme à

loisir. Elle rend la lecture plutôt laborieuse et empêche trop souvent de

saisir instantanément la pensée.

Certes, l’auteur met en

évidence le chef de file qu’incarne Jean Fouquet et la féconde postérité qu’il

a suscitée. Il souligne à juste titre – rendons-lui cet honneur – la puissance de ses

productions qu’il perçoit, avec pertinence, comme magistralement ordonnées. On peut toutefois regretter qu’il n’en

dégage pas assez le caractère novateur par sa maîtrise de la géométrie et de la

perspective, sa science du dessin et de la couleur, son invention dynamique.

Par contre, on retient le

caractère précurseur de son admiration sans borne pour l’enluminure. Les goûts

de ses contemporains s’orientent bien davantage vers les œuvres de chevalet et

les vastes compositions classiques ou baroques, que les Parisiens vont admirer

le dimanche au Louvre. La peinture sur vélin n’intéresse alors guère qu’un

cercle restreint de collectionneurs fortunés.

Un homme vieillissant

Mais revenons à la lettre qui

nous occupe. Son écriture s’avère révélatrice, comme déjà observé en janvier

2013 à propos d’un billet rédigé sept mois plus tard, durant l’Exposition

universelle de 1867.

L’orthographe présente

d’amusants archaïsmes. Le plus frappant se rencontre dès la première ligne,

avec le Y de cy joint qu’on ne trouverait déjà plus sous la plume de Louis XV.

Il en va de même pour l’excellens de

l’avant dernier paragraphe. Léon Curmer paraît ignorer la réforme de l’orthographe française de 1835[16],

alors pourtant vieille d’un quart de siècle, qui

prescrit, entre autres, d’employer un T

au pluriel de mots finissant par AN

ou EN – jusqu’alors, on a écrit en toute correction des enfans innocens.

On observe

aussi le tracé particulier, en forme d’accent circonflexe, de certains S finaux (vous, à la septième

ligne ; les [moments], à la dernière ligne de la

première page ; utiles, à la dernière ligne précédant la

formule de politesse ; dans, à l’avant-dernière ligne).

Archaïsant lui aussi, il se rencontre au début du XIXe siècle puis

disparaît peu à peu dès la Monarchie de Juillet.

Quant

à la graphie, nous la qualifierons de petite, régulière et dextrogyre[17].

Rapide, filiforme et liée, elle semble traduire une vivacité mentale capable

d’impatience. Paraissant s’interrompre par moments, elle manifeste aussi comme

une lassitude, visible par exemple dans les hampes plongeantes de la signature.

Le billet est

bref – deux feuillets recto-verso d’un petit in-folio. Manifestement pressé de l’expédier, l’auteur ne l’a pas

relu. En font foi les négligences d’accentuation (séverité, au premier

paragraphe ; indiscretion, au deuxième ; devoué,

dans la formule de politesse) et de

ponctuation (certains points finaux font défaut).

Pour finir, jetons

un coup d’œil au papier à en-tête. Soigné, il sort des presses de Jules Claye (Paris

1806 – 1886), qui imprime la plupart des œuvres de Victor Hugo. Particulièrement

chargé aussi, il tient à la fois du catalogue d’exposition et de la carte de

visite. Ceci dit, il fournit de précieux renseignements sur l’historique des

publications de l’éditeur, à la réserve de son

obsolescence car Les Évangiles ont paru

en 1864 – prévoyant, l’épistolier aura vu

large dans sa dernière provision de papier d’affaires. Il nous éclaire aussi

sur un certain mode de vie. Léon Curmer ne se rend à son magasin que trois

jours par semaine et n’y reste que deux petites heures. L’aisance financière

rend-elle accessoire la vente de ses livres, distribués chez des libraires ? Souhaite-t-il

ménager le temps nécessaire à ses recherches sur l’histoire de l’art ? Fatigué,

peut-être même déjà souffrant, a-t-il volontairement ralenti son

activité ?

* * *

* *

*

Que retenir de cette missive ?

Le respect scrupuleux de ses

lecteurs, qui pousse un homme destiné au notariat, maniant depuis toujours la

plume avec aisance, à se faire relire par un tiers. Et un touchant exemple de

modestie, qui devrait inspirer notre époque volontiers dupe de la forfanterie.

En traçant ces lignes, Léon

Curmer sait-il qu’il n’éditera plus aucun livre ? Sa carrière est écrite

et bien remplie ; probablement ne l’ignore-t-il pas... La maladie

l’emportera trois ans plus tard, au terme d’une existence toute dévouée à son

métier – son art, comme il le revendique. Ressent-il

les prodromes du mal douloureux, hélas incurable, qui va le ronger ? La

main continue de courir sur le papier, légère, rapide et ferme, mais elle doit

parfois s’arrêter pour reprendre forces et élan.

Le hasard des sites d’enchères

– mais en est-ce-un ? – a mis sous mes yeux,

concomitamment à cet émouvant autographe, celui d’une femme de lettres

adressant à Léon Curmer un amer reproche d’ingratitude. Cela inspirera

peut-être un prochain billet éclairant l’illustre éditeur – ou bien sa correspondante,

depuis longtemps ensevelie dans les ténèbres de l’oubli – sous un jour inattendu. Telle cette lanterne

céleste allumée, voici plus d’un demi-millénaire, par le peintre Jean Fouquet.

Thierry

COUTURE

21

mars 2021

[1] Élisabeth (dite Isabeau)

de Bavière (Munich, vers 1370 – Paris, 1435) épouse Charles VI en 1385. Dès

1392, ce dernier souffre de graves crises de démence ponctuées de rémissions,

d’où son surnom le Fou. Cette

situation inédite propulse la reine sur la scène politique. Les historiens

restent divisés sur le bilan de sa régence. À raison semble-t-il, les

contemporains lui prêtent une liaison amoureuse avec son beau-frère, le

fringant duc Louis d’Orléans, assassiné à Paris en 1407.

[2] Philippe le Bon (Dijon, 1396 – Bruges, 1467) reste profondément affligé

par l’assassinat de son père Jean sans Peur, en 1419, sur le pont de

Montereau-Fault-Yonne. En signe de deuil, il ne se vêt plus que de noir. Lors

du meurtre, le duc Jean est accompagné du futur Charles VII, que Philippe

tiendra pour responsable.

[3] Charles VII (Paris, 1403 – Mehun-sur-Yèvre, 1461) devient

roi de France en 1422, à la mort de son père Charles VI. Son long règne

restaure l’autorité royale, mise à mal par les troubles politiques. L’argentier

Jacques Cœur raffermit l’économie, ce qui n’empêchera pas sa disgrâce. Les

historiens critiquent l’ingratitude du roi à l’égard de Jeanne d’Arc, qui l’a

fait sacrer à Reims en 1429. De fait, il ne tente rien pour délivrer la Pucelle

prisonnière des Anglais, brûlée vive deux ans plus tard à Rouen comme

hérétique. En 1435, il signe avec son cousin Philippe le Bon le traité d’Arras,

qui met fin à la guerre civile entre Armagnacs

(partisans du pouvoir royal) et Bourguignons (alliés des Anglais). En 1453, la bataille de Castillon accomplit le

vœu de Jeanne d’Arc et boute l’ennemi hors de France. La postérité surnomme Charles VII le Victorieux ou le Bien servi. Il laisse à son fils, le rusé Louis XI, un royaume libéré, pacifié et

prospère.

[4] Phase tardive du Gothique, qui se répand en Europe occidentale entre la

fin du XIVe et le début du XVe siècles. Elle se

caractérise par une élégance raffinée mais précieuse, un souci accru du détail

et de la vraisemblance, une obsession macabre liée à l’épidémie de peste

noire. Elle traduit aussi une sécularisation

de l’art, dont la bourgeoisie devient commanditaire.

[5] Né Gabriele Condulmer (Venise, 1383 – Rome, 1447), Eugène IV

est élu pape début mars 1431, trois mois avant le supplice de Jeanne d’Arc. Sous son

pontificat, le concile de Bâle, qui se prolonge pendant dix ans, affirme sa

primauté sur le pouvoir papal et consomme la rupture entre les Églises d’Orient

et d’Occident. En 1435, Eugène IV publie une bulle, aussi visionnaire que

chrétienne, interdisant formellement l’esclavage. Par avidité, les puissances

européennes, Espagne en tête, ne la respecteront pas.

[6] Les miniatures à pleine page du Livre d’heures d’Étienne Chevalier, estimées à une cinquantaine, sont

découpées au début du XVIIIe siècle puis dispersées. Le Musée

Condé de Chantilly en conserve la majeure

partie, soit quarante peintures collées sur des planches de bois. D’autres se

trouvent à New-York, en Angleterre et dans plusieurs collections publiques

parisiennes. Au moins six ont disparu.

[7] Agnès Sorel (vers 1422 – Le Mesnil-sous-Jumièges, 1450) devient

maîtresse de Charles VII en 1443-1444. Elle inaugure la longue liste des

favorites officielles.

[8] Louis XI (Bourges, 1423 –

Plessis-lèz-Tours, 1483) succède à son père Charles VII en 1461, après

avoir comploté contre lui. Politique habile et souvent retors, ses

contemporains le surnomment le Prudent

mais aussi l’Universelle Aragne

(c’est-à-dire l’Araignée). En 1475,

il signe avec les Anglais le traité de Picquigny, qui met un terme définitif à

la guerre de Cent ans (il en plaisantera, affirmant : « j’ai chassé

les Anglais avec du vin et du pâté !). Soucieux d’affermir le pouvoir

royal, il lutte contre les grands féodaux. Mais à la mort de Charles le Téméraire

en 1477, il ne peut empêcher le passage des territoires bourguignons aux

ambitieux Habsbourg. Modernisant son royaume, il crée une poste, encourage la

culture du ver à soie et promeut l’imprimerie. Homme avisé œuvrant pour

l’avenir, il rassemble et agrandit ses terres. Les historiens actuels passent

outre la légende noire de sa superstition et de sa cruauté, traits communs à

son époque, et le tiennent pour l’un des plus grands rois de France.

[9] L’orthographe du patronyme restituée par Léon Curmer n’est

pas conforme à celle qu’adopte le peintre, qui signe JOH(ANN)ES FOUQUET le médaillon émaillé où il s’est représenté dans le Diptyque de

Melun.

[10] Ce nom n’apparaît pas dans la longue liste des

souscripteurs de l’Œuvre

de Jehan Foucquet. Par ailleurs, l’absence

de prénom et le caractère commun du patronyme dissuadent d’entreprendre une

recherche susceptible d’aboutir.

[12]

Mes recherches sur Internet ne m’ont permis de trouver qu’Angelo BIZAMANO, peintre crétois d’icônes actif de

1482 à 1539, bien après les débuts de l’École siennoise. Ces deux

Bizzamano évoqués par Léon Curmer gardent

donc leur mystère.

[13] Barnaba Agocchiari

dit Barnaba da Modena (Modène, vers 1328 – vers 1386), peintre italien de style

byzantin.

[14] André Félibien (Chartres,

1619 –

Paris, 1695), architecte et historiographe.

[15] Nicolas Artaud (Paris, 1794 – 1861), universitaire

et traducteur.

[17] Écriture qui penche vers la

droite, contrairement à la lévogyre. En associant deux termes l’un latin et l’autre grec, cet adjectif

penche du côté de la bâtardise. Dextroverse et lévoverse (ou sénestroverse) respecteraient bien davantage les règles

de l’étymologie.